Коллекции

Список коллекций:

- 6 рота

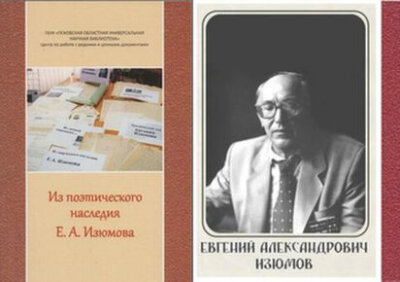

- Архив Е.А. Изюмова

- Архив С.А. Цвылева

- Александр Невский

- Археология

- Архитектура

- Библиография

- Бунин и Псковский край

- Библиотеки

- Издания Псковской областной универсальной научной библиотеки

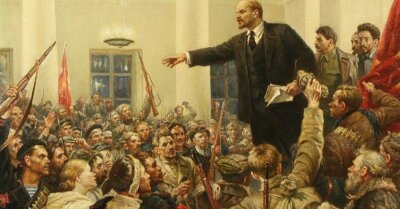

- Великая Октябрьская революция

- Великая Отечественная война

- Партизанский край

- Книга памяти

- Путь к Победе

- Солдаты Победы

- Военная история Пскова XVI-XVII вв.

- Осада Пскова войсками польского короля Стефана Батория (1581-1582 гг.)

- Осада Пскова войсками шведского короля Густава-Адольфа (1615 г.)

- Время основания города Пскова

- Газеты

- Издания до 1917 г.

- Издания 1917-1941 гг.

- Издания с 1945

- Ганзейская коллекция

- Гончарное дело

- Губернаторы

- Декоративно-прикладное искусство

- Журналы

- Журналы до 1917 г.

- Журналы 1917-1941 гг.

- Журналы с 1945 г.

- Здравоохранение Псковской области

- Земство

- Книжные памятники и редкие книги из фонда ПОУНБ им. В .Я. Курбатова

- Княгиня Ольга

- Князь Довмонт Псковский

- Композиторы. Музыканты

- Конференеции. Круглые столы. Чтения

- Кузнечное дело

- Культура Псковской земли

- Летопись Псковского края

- Льноводство

- Меценаты. Благотворительность на Псковщине

- Музеи

- Образование

- Отечественная война 1812 года

- Памятные книжки Псковской и Витебской губерний

- Первая мировая война

- Псковское краеведение детям

- Псковская историческая библиотека

- Псковская судная грамота

- Промыслы Псковского края

- Промышленность Псковского края

- Псков

- Псковские поэты и писатели

- Пушкиниана

- Пчеловодство

- Районы. Поселения

- Административно-территориальное деление Псковской земли

- Списки населенных мест Псковской и Витебской губерний

- Города, районы

- Рыболовство

- Сельское хозяйство Псковщины

- Сето

- Спорт

- Театр

- Телефонные справочники городов Псковской области

- Труды псковских краеведов

- Из архива псковского краеведа А. В. Филимонова

- Из трудов псковского краеведа В. М. Мусийчука

- Из трудов псковского краеведа М. М. Медникова

- Из трудов псковского краеведа Н.Ф. Левина

- Из трудов Н. В. Никитенко

- Церкви. Монастыри

- Чернобыль

- Филармония

- Фольклор

- Художники